親の介護の準備はできていますか?

親が元気な内に介護にまつわるお金の知識を身につけて、お金を守る力をアップさせておきましょう💪

結論から言いますと、

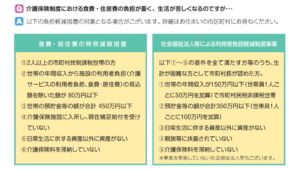

介護保険施設に入所やショートステイを利用する場合、介護保険負担限度額認定証があると食費と居住費が安くなります!

現役ケアマネが介護保険施設に入所する際に食費と居住費が安くなる介護保険負担限度額認定証について解説します✨

ー目次ー

食費と居住費が安くなる!介護保険負担限度額認定証とは

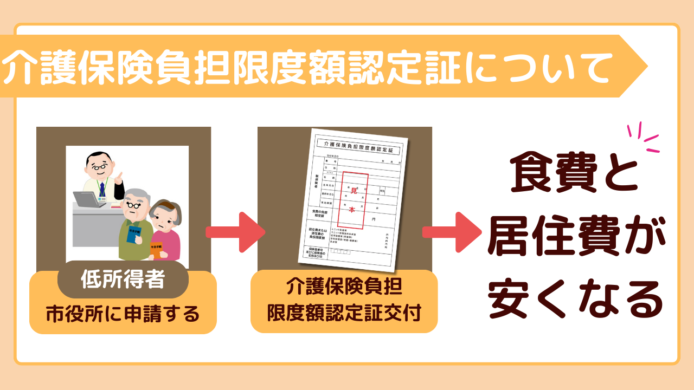

介護保険には低所得の人を救済する制度の1つに介護保険負担限度額認定証というものがあります。

この介護保険負担限度額認定証があると、介護保険施設に入所した際の食費と居住費についてお住まいの市区町村から一部助成してもらえるのです。

介護保険施設とは・・・

・特養(特別養護老人ホーム)

・老健(介護老人保健施設)

・介護療養型医療施設

・介護医療院

上記の4つの種類の施設を介護保険施設といいます。

この介護保険施設に入所、もしくはショートステイ(短期間のお泊りサービス)を利用する際、食費と居住費についてお住まいの市区町村が一部助成してくれるのです。

介護保険負担限度額認定証について詳しい説明はこちらを参照してください。

介護保険負担限度額認定証が貰える要件

この介護保険負担限度額認定証をもらうためには色々な条件があります。

最低限の条件として、該当者となる人の世帯が非課税世帯であること。

簡単に言いますと、年金だけの世帯だよって場合が非課税世帯に該当します。

この「世帯」っていうのがやっかいなんです。

例えば・・・

月に5万円の年金だけが収入の母親がいたとしても、収入のある子どもが同居しており、世帯が一緒の場合は非課税世帯に該当しません。

非課税世帯に該当するわかりやすい例は、月に5万円の年金だけが収入の母親だけの独居世帯。

もしくは年金だけが収入である両親だけの世帯。

子どもが同居していると世帯が同じになっている可能性があるので、非課税世帯とならないケースが多くあるのです。

しかし、両親と同居していても非課税世帯になるという抜け道があります。

それは「世帯分離すること」です。

両親と同居していて世帯が同じになっていたとしても、「世帯分離」ということができます。

世帯分離をすると、同じ住所に住んでいても二世帯住宅のように世帯は別々にできるのです。

ちなみに、世帯分離は住民課(各市区町村で名前が違うかもしれません)で行うことができます。

ここで注意点なのですが、「介護保険負担限度額認定証を申請するために世帯分離をします」というと「その理由では世帯分離できません」と言われるケースがあります。

実際に筆者の市区町村ではそのようなケースがありました。。。

なので、世帯分離する際には「財布は別々にしたい」といって世帯分離の申請をすることをおすすめします。

また、世帯が非課税世帯であれば誰でも介護保険負担限度額認定証が貰えるか?といえばそうではありません。

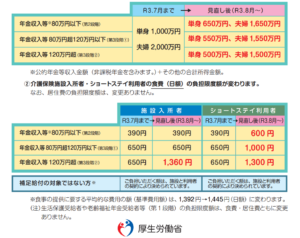

以下のように単身と夫婦の現在の収入や預貯金額等が一定以上あると介護保険負担限度額認定証が貰えません。

要は、収入や預貯金等がたくさんある人には援助しませんよ、ということでしょう。

預貯金等の中には有価証券や金・銀などが含まれます。

以下を参照してください。

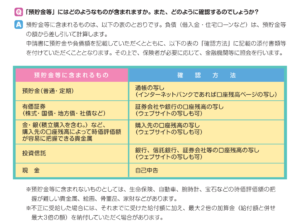

収入としてギリギリ該当しない場合でも救済処置があります。

以下を参照してください。

このような場合も助成を受けられる可能性があります。

申請するのはタダなので、世帯が非課税世帯の場合で預貯金等が範囲ないであれば、まず申請だけしてみてもいいでしょう。

介護保険負担限度額認定証の申請方法

介護保険負担限度額認定証の申請はお住まいの市区町村の役場にある介護保険を扱う課に申請します。

名前は「介護高齢課」などという名前の課です(お住まいの市区町村によっては名前が違うかもしれません)。

持ち物としては、介護保険証と介護保険負担限度額認定証(念のため)、預貯金等の写しを持って行きましょう。

窓口で「介護保険負担限度額認定証の申請がしたい」旨を伝えてください。

専用の用紙を渡してくれます。

また、申請してから認定が下るまでに時間がかかります。

しかし、有効期限は申請月の1日まで遡りますので、介護保険施設入所後や月末等に申請しても大丈夫です。

また、介護保険施設に入所してから1ヶ月以上経過してたとしても、介護保険負担限度額認定証が発行されれば有効期限の日から食費と居住費が助成してもらえます。

注意点ですが、必ず入所する(している)介護保険施設に介護保険負担限度額認定証を提出してください。

そうしないと助成が受けられません。

申請はいつでも可能、更新は年に1回

介護保険負担限度額認定証の申請はいつでも可能。

発行されればその年、もしくは翌年の7/31までが期限となり、1年に1回更新が必要です。

年に1回預貯金等の写しを市区町村へ提出が必要ですが、介護保険負担限度額認定証を貰えればかなり金銭的に楽になります。

お金のためと思って年に1回更新申請は遅れることなく更新しましょう。

まとめ:知らないと損する介護保険負担限度額認定証の存在

居宅(在宅介護)のケアマネさんでもよく知らない人がいる介護保険負担限度額認定証について解説していきました。

私の担当する利用者様でも、介護保険負担限度額認定証の存在を知らない人がたくさん存在します。

特に介護保険施設のショートステイを利用している人で知らない人もたくさん存在しますので、介護保険施設を利用している方、もしくはこれから介護保険施設を利用しようとしている方は是非とも参考にしていただき、お金を守る力を発揮してください。